規制改革推進会議

規制改革推進会議

第9回

○川村参事官 それでは、事務局から資料1に基づきまして、当面の規制改革の実施事項の概要について、御説明をさせていただきます。

書面・押印・対面の見直しでございます。

行政手続の書面・押印・対面の見直しにつきましては、押印を求める行政手続のうち、83手続を除く全ての手続について、押印がなくても手続をできるようにする。原則として、年内に政省令、通達の改正を行います。見直しに必要な法改正案を次期通常国会に提出するものでございます。

オンライン化でございますけれども、性質上、オンライン化が適当でないとされる手続を除く95%超を5年以内にオンライン化するものでございます。地方公共団体が行う手続の標準化に取り組んでいくということでございます。

単にオンライン化ができるだけではなくて、オンライン利用率を大胆に引き上げる目標を設定し、速やかに必要な取組を行う。

さらには国及び地方公共団体との契約について、クラウド型の電子署名が利用できるように、必要な省令改正等を行うということでございます。

右側、民間の手続の書面・押印・対面の見直しでございます。

税の関係でございますけれども、電子帳簿保存法に基づくスキャナ保存に関する緩和をしていくものでございます。

加えまして、民法の受取証書についても、データ請求を可能とする改正措置を講じていくところでございます。

株主総会についても、今までハイブリッド型株主総会は開催可能でしたが、バーチャルオンリー型株主総会も開催可能にするところでございます。

書面交付でございますが、不動産の賃貸、売買時の際の書面交付の見直しを行うところでございます。

これら押印・書面の見直しに係る一括法を次期通常国会に提出していくところでございます。

○岩下委員 どうもありがとうございます。岩下でございます。

当面の規制改革の実施事項の概要につきまして、お取りまとめをいただきまして、ありがとうございました。

内容については、この方向で進めていければよいと考えますが、私自身は、この後の議論になるのかもしれませんけれども、この議論の中から、その先を見据えたことをぜひやっていく必要があると感じています。

例えば国及び自治体の契約において、クラウド型の電子署名が利用できるようにすること自体は、目先の課題として一つやらなければいけないことだと思います。それはそれでやる必要があるのですが、この議論をしているときに、そもそもなぜ電子署名が必要なのですかとお尋ねすると、多くのそこにいた方々が、会計法で記名・捺印と書いてあるからとおっしゃるわけです。

なぜ会計法で記名・捺印が必要なのですかという話になると、それはそう決まっているからという話になってしまう。電子署名を普及させることは、私はいいことだと思うのですけれども、そもそも最初に、契約にはんこを使っているという民間の制度を国が法律の中に取り入れてしまったという経緯があるのです。そういう部分を根っこから変えていかないといけない。

ところが、根っこを変えるのは大変なので、取りあえず目先を電子署名に変えましょうという話になっているのです。だから、別に電子署名はそんなに厳格なものでなくてもよくて、認印ぐらいの電子署名はありませんか、みたいな話になるのですが、それは本末転倒だと思います。そもそもの部分を変えるのは非常に難しくて、それに真っ先に取り組むのは適切ではないと思うのですけれども、そこを変えていくことを一つの目標としながら、手前のこともやっていくし、先のことも見ていくべきです。

当面、時間がないのは、2023年のインボイス義務化があって、このときに様々な領収書とか、請求書などの民民、あるいは官民、何でもそうですが、電子化されていないと、日本全体が物すごいペーパークライシスになりますので、そうなる前に何とか手を打たなければいけないという意味で時間が限られているということを申し上げたいと思います。

私からは以上です。

○髙橋滋委員 どうもありがとうございます。

昨日の議長・座長合同会議でも申し上げたのですが、例えば主要な手続についてのオンライン利用率を引き上げるという計画を出していただいています。各省が我々のひな形をそのままなぞって書いていたような感じで、目標はあるのですけれども、ほとんど中身がありません。

これは、担当が現場を知らないのではないか。つまり手続がどういうふうに現場で動いているのかということが分からないので、デジタル化をしようと思っても、知恵が出てこないという状況があるのではないかと思っていて、これは変えてもらう必要があるのではないかと思っています。現場をしっかり見ながら、この問題に取り組んでいただくことが必要で、これを実行していきたいと考えています。

主要な手続がこの状態でございますので、残りのオンライン化できる95%の手続も、きちっとチェックしていかないと動かないのではないかという気がしていますので、そこはかなりハードな仕事になるのではないかと思っています。

さらに申し上げると、計画の中にもちらちら見え隠れしていますが、許認可を与えるのだから、役所に来るのが当たり前だとか、手間暇がかかっても当たり前ではないかみたいな意識が透けて見えています。そういう意識を変えていただくことが極めて重要なのではないかと思います。

最後、どうしても本人確認が必要だという手続がまだ残っています。例えば、本来肉眼で、とにかく対面でやらなければいけない。本人の挙動をチェックして、おかしい申請者は排除しなければいけない、とお話しされるのですが、デジタルで本当に置き換えられないのか。

例えば、マイナポータルで事前予約して、そのときに登録したパソコンでIPアドレスを把握して、海外から経由していないとか、さらにマイナンバーの写真を肉眼かつ顔認証で照合することで、そういう意味では、対面での挙動チェックとどこが遜色ないのかということを、各省にきちっと考えていただく必要があるのではないかと思います。

このように、まだまだ実行すべき作業がいっぱいあるという感じがしておりますので、引き続き頑張っていきたいと思います。

以上です。

第10回

概略

○河野大臣 本日、規制改革推進会議に御参加をいただきましてありがとうございます。 朝早くだったり、夕方だったり、いろいろな時間で、委員の皆様には時間をお差し繰りい ただいて、本当にありがとうございます。感謝を申し上げたく存じます。

(中略)

その次に、刑事法の在り方。デジタル技術が発展し、サイバー空間における脅威が非常 に変わってきている中で、事業者、消費者が安全に安心してデジタル技術を使うことがで きるように、これは技術面ももちろんですけれども、法制面でも対応していかなければい けない時代になってしまったのだと思います。海外でも急速にいろいろなことが進んでい る中で、日本が法制面で後れをとらないようにデジタル時代にふさわしい刑事法の在り方 について、これは先手先手の成果をお願いしたいと思っております。

それから、答申案の骨子についても御議論をいただきたいと思っております。菅内閣発 足後、各ワーキンググループを含めると実に、全部合計すると79回にわたって精力的な御 議論をいただいてまいりました。本当に多くの会合に参加していただいた皆様には、心か らの御礼を申し上げたいと思っております。

行政手続のオンライン化の書面・対面原則の見直し、オンライン利用率の問題、アジャ イル型と呼ばれるシステム開発のルールの整備、物流の分野での様々なデジタル化など、 まだ道半ばのものが幾つかございます。しかし、データ、エビデンスに基づいて期限をし っかり決めて、具体的な成果を出すというのが大事だと思っております。この答申は一つ の区切りではあります。毎年しっかりとしたものを出していただいておりますが、私はあ まりこの答申にこだわらずに、これは一つの区切りではありますけれども、もうすぐ次の 議論を進めていただきたいと考えておりますので、引き続き頑張っていきたいと思ってお ります。どうぞよろしくお願いいたします。

デジタル時代の刑事法のあり方

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210518/gijiroku0518.pdf#page=4

○大橋委員 ありがとうございます。成長戦略ワーキングの委員の間で御相談させていた だきまして、資料2のとおり、デジタル時代の刑事法の在り方を取りまとめましたので、 簡単に御説明いたします。

第1節は基本的考え方となります。デジタル時代においては、ネットワークやシステム が経済社会において重要な役割を果たすようになります。家電や自動車、工場など様々な ものがIoTなどネットワークで結ばれるようになり、サイバー空間における脅威が、人の安 全や生命にも影響を及ぼす可能性が高まっています。

安全性の担保は経済社会のデジタル化を進めていく上で最重要の課題です。技術面での 対応ももちろんですが、法規制の観点からも新たな脅威への対応を考えていく必要があり、 その際には、刑事政策、刑事法での対応の在り方を議論することは避けて通ることができ ません。

デジタル時代において、安全性を確保しつつもイノベーションや成長を実現する基盤を 築くための提言として、今回資料2を取りまとめました。

第2節では論点を5つ示させていただいています。

1点目、経済社会のネットワーク化が進む中で、デジタル技術による侵害行為は、広範 囲で甚大な被害をもたらす可能性があり、技術進歩の先手を打つ対応が必要となります。

2点目、デジタル時代の基礎インフラの整備という観点からも、刑事法もイノベーションを促進する形での性格を持つべきと考えられます。

3点目、これまでデジタル技術の進歩は既存の法制度に付加される形での特例的な扱いとして対応されてきたものと思います。今後、デジタル時代の将来像を念頭に置きながら、 体系的な整理を行う必要があります。

4点目、デジタル犯罪においては、構成要件や違法性阻却の考え方を見直す必要がある かどうか、また、法益の侵害の結果として生じた場合に処罰をするというこれまでの考え 方でよいのかといった点についての議論が必要だと思います。

5点目、新たな範疇のデジタル犯罪については、法執行にも難しさがあります。現場に おける理解を促す取組も必要です。また、国境を越えた犯行が容易となるために、域外審 査や法執行における国際的な連携も重要となります。

最後に、第3節として今後の取組をまとめました。サイバー空間における脅威は世界的 にも認識され始めており、諸外国では関連する立法化の動きが見られます。我が国におい ても、先ほど大臣にもいただきましたが先手先手を見据えた議論をする必要があります。

一方、新たなデジタル関係の犯罪類型を整備する際にはイノベーションを萎縮させない こと、実効的なエンフォースメントが可能となるような形にすることなどの配慮が重要で あります。このような点を踏まえて、法務省においてデジタル技術の発展やデジタル分野に詳しい有識者などの意見を踏まえつつ、不断の検討を行うものを求めるものであります。 資料2の御説明は以上となります。ありがとうございます。

外国からのサイバー攻撃への対応

○佐久間委員 ありがとうございます。私からはデジタル時代の刑事法の在り方に関して、 これは別に資料の修正とかそういうことではありません。こういう点も検討していただけ ればということです。

最近、一つの例で言えば、JAXAに対して、これは警視庁公安部も認定した隣国の人民解 放軍からの関与によるサイバー攻撃というのがあったと、これはほかの例も考えられます。 つまり他国による対日有害活動という中で、サイバー攻撃というのは非常に大きい要素を 占めている。ところが、今の刑法なり不正競争防止法でそういうものにどうやって対応す るのか、これは訴訟法の問題もあると思いますけれども、そういう点も考えないと、これ は民事であれば主権免除ということですけれども、刑法ですから何らかの対応というのは 国が求められているだろうと思います。その点をぜひ検討していただければと思います。

以上です。

規制改革推進に関する答申骨子(案)

https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/20210518/gijiroku0518.pdf#page=6

○川村参事官 事務局です。説明をさせていただきます。

資料3を御覧ください。「規制改革推進に関する答申骨子(案)」です。 最初に総論ということで「1.はじめに」というところからございます。 そして、2つ目に「各分野における規制改革の推進」、こちらはワーキンググループごとに記載をさせていただいております。 まず、成長戦略ワーキンググループ、民間における書面・押印・対面規制の見直し、デジタル社会の基盤整備、デジタル時代における刑事法の在り方、海底下CCSに関する規制の 見直し、刑事手続等のデジタル化。

2番目が、雇用人づくりワーキングループです。テレワークの普及・促進に資する取組、 労働関係の書面・押印・対面規制の撤廃、多様で主体的なキャリア形成等に向けた環境整 備、デジタル時代の日本を支えるイノベーション時代の環境整備、オンライン教育等に係 る規制・制度の見直し。

投資等ワーキンググループについては、飲食店の話、船荷証券、金融分野、専任・常駐 義務、自動運転の実装、次世代モビリティ、生産性向上に向けた物流改革、タクシーの利 便性向上、民泊サービス、宿泊施設の対面手続、Society5.0の実現に向けた電波・放送制 度改革、公証制度でございます。

次のページ、医療・介護ワーキンググループでございます。医療分野におけるDX、医薬 品・医療機器提供の方法の柔軟化・低コスト化、最先端の医療機器の開発・導入の促進、 医療・介護分野における生産性向上、オンライン診療・オンライン服薬指導の普及でござ います。

農林水産ワーキンググループでは、農協及び漁協における独禁法、若者の農業参入、経 営継承、農業経営の法人化、農業者の成長段階に応じた資金調達の円滑化、農協改革、農 地利用の最適化、農地の違反転用、農業用施設建設に係る規制の見直し、トラクターの公 道走行、農産物検査規格の見直し、畜産業の規制改革、畜舎の規制の見直し、改正漁業法 の話、さらに漁業者の所得向上に向けたコンプライアンス・ガバナンス、水産物流通適正 化法、魚病対策の迅速化。

そして、最後にデジタルガバメントワーキンググループでございます。書面・押印・対 面の見直し、オンライン利用の促進、デジタル化に向けた基盤整備、こういった内容でご ざいます。

以上でございます。

議長・座長会合

第1回(令和2年10月7日)

○高橋座長 デジタルガバメントワーキングの髙橋から御報告させていただきます。

行政のデジタル化は、行政手続にかかる負担の軽減のほか、効率化やデータ利活用を通 じた行政の高度化、災害に強い行政の確立などが国の発展に幅広く貢献する取組でござい ます。

さらにコロナ危機の中、書面・押印・対面を前提といたしました行政の問題点が鮮明に なりました。感染拡大の防止及び新たな生活様式の確立に向けて、国民が全ての手続につ きオンラインで利用できるよう、迅速な改革が求められております。

ただし、作業を確実に進めるためには、数値目標を単に掲げるのみならず、短期的、中 長期的な課題を見極め、効率的に取組を進める必要がございます。

そこで、以下の3つの柱を立て、取り組んでまいります。

第1の柱は、書面・押印・対面の見直しでございます。これにつきましては、河野大臣 のリーダーシップによりまして、押印の原則廃止に向けての取組が目に見えて早まりまし た。誠に心強い限りでございます。この成果を踏まえまして、取組をさらに加速させてい きたいと思っております。

例えばシステム整備の費用対効果を懸念する声が各府省から上げられています。この点 につきましては、電子メールの活用など、簡便な形でのオンライン化が可能な手続がたく さんあると考えています。また、システム構築の際には、立案と調査、システムの設計、 システムの実装と、合計して3年の月日を費やしてしまうのでは、国民の求めに応えるこ とはできません。

各府省に対しましては、可及的速やかなシステムの構築を追求するよう迫っていくこと も大事であると考えております。

2つ目として、主要な手続のオンライン利用率を引き上げます。国民に実際に利用され るオンライン手続の構築が重要でございますが、件数が多い手続であってもオンライン利 用率が上がっていないものがございます。そこには手続の簡素化が不徹底であること、行 き過ぎた本人確認がされていること、使い勝手の悪いシステムであることなど、原因が必 ず存在しております。

そこで各府省に対し、数値目標を設定し、課題を明らかにした上で、真に利用率を向上 させる取組を行うよう促してまいります。

最後の柱が、地方の手続のオンライン化でございます。自治体ごとに書式などがばらば らであることが、事業者の負担になっております。

国が主導して共通プラットフォームを整備し、デジタル化を前提に手続の標準化を進め るよう、作業をしてまいりたいと思っております。

以上をもちまして、私からの報告とさせていただきます。

ありがとうございました。

第2回(令和2年12月21日)

○大橋座長 ありがとうございます。成長戦略ワーキンググループでは、デジタル時代に 向けて、規制・制度の在り方を変えていくという大きな理念のもとで、今期は書面・押印・ 対面の原則を見直すということで精力的に議論してまいりました。今後も、デジタル社会 の実現に向けて、我が国の経済活力、あるいは経済成長につながるような規制改革をしっ かり進めていきたいと思っています。

特に今後、ワーキンググループの方々と議論していければということに、デジタル化に 向けた規制の柔軟化がございます。例えば、新型コロナウイルスによる新日常が段々恒常 化してきて、日常生活も大きく変化している状況にある中で、建物とか、あるいは都市の 用途・機能の多様化というものが求められてきていると思います。そうした人々のニーズ に対して、都市計画の変更とか、あるいは建物の用途変更の規制も柔軟に対応していく必 要があるのではないかと思います。こうしたことはポストコロナにおいて、日本の都市が 海外の都市と比較してより魅力的になるようにしていく上でも、今から考えていくべき重要な事項ではないかと思っています。 他にワーキンググループで取り上げたいこととして、データの利活用もあります。個人情報とかサイバーセキュリティ対策は重要ですので、それを大前提としたもとで、やはり データの利活用をして新しい付加価値を国民に提示することは民間企業及び政府にとって やっていかなければいけない使命ではないかと思います。そのためには、国としてそのベ ースとなるデータを連係していくことは非常に重要なことですし、そうしたベースレジス トリを形成することに際して、阻害するようなものが官民の規制であるのであれば、それ もしっかりワーキンググループで議論したいと思います。

デジタル社会の実現に向けては、まずは、書面・押印の見直しということで、必要な改 正を早期に実施する必要があると思いますので、是非通常国会に向けて一括の改正を着実 に進めていただければと思うところです。

また、デジタル社会に向けて、まだまだ議論していかなければいけない点は他にもある と思っていまして、例えば、郵便を電子化するであるとか、デジタル通貨の話であるとか、 刑法の在り方とか、あるいは領収書の電子化に向けてどうやって具体的なステップを考え ていくであるとか、そういうことも重要ではないかと思っています。年明け以降もしっか り議論していきたいと思っています。

ありがとうございます。

○髙橋座長 それでは、私からは行政手続の書面・押印・対面の見直しについて補足を申 し上げたいと思います。新型コロナウイルスの危機の中、この取組をしっかりと進めてま いりたいと思っています。

まず、押印でございますが、河野大臣のリーダーシップもございまして、行政手続の99% 以上が見直されることになりました。これを大きな土台として、書面・対面の見直しにつ いてしっかり取り組んでまいりたいと思っております。オンライン化されていない手続の 中で、オンライン化が可能である95%以上については各府省に迅速に取り組んでいただき ます。また、オンライン化できないとの回答があった643手続でございますが、対面等が真 に必要であるか、また、デジタル技術を補完的に利用して国民負担を最小化できないかな どについて精査していただきたいと思っております。あわせて、今回の見直しを機に、安 易に国民や事業者を役所の窓口に呼びつけるという悪しき行政慣行の見直しを徹底してい ただきたいと思っています。さらに、利用されてこそのオンライン化でございます。現在、 各省から主要な手続について、利用率を引き上げる数値目標とそのための計画が提出され ております。しかしながら、数値目標があっても、利用されるために何が足りないのかと いう分析が全くされていないものが多数でございました。政策立案には知見があっても、 現場の運用には土地勘がないという霞が関の弱点が露呈したと受け止めております。各省 に対しましては、現場をきちんと把握し、利用者の意見を聞き、中身のある計画に改定す るようしっかり迫ってまいりたいと思っております。

以上でございます。

○小林議長 規制改革推進会議が現体制になり1年2か月近くになります。これまで6月に答申を出すという基本的なパターンでやってきたのですが、これが結構悠長だったという面もあったかと思います。しかし、菅内閣発足以来、河野大臣の大いなるリーダーシッ プのもとで、アジャイルガバメントそのものと言いますか、一部の省庁を除いて官僚の皆 さんの考え方がかなり焦り出したと言いますか、変わってきたということを肌で感じてお ります。少なくともdue date管理、つまりいつまでに、何を、どこで、誰が責任者なのか ということを管理しつつ、しっかりした方法論によって動き出したという感じがしており ます。

特に、グローバル化の中で日本が生き延びる上で、デジタル化、サステナビリティとい う二つの非常に大きなポイントを押さえていくためには、やはり失敗を恐れない風土を作 っていくことが重要です。民間でも、規制の中で実は居心地良くしている企業も結構いるわけです。当社でも3年ほど前にチーフデジタルオフィサーとかチーフデータオフィサー などについては外部から専門家や外国人にも来てもらっていますし、今回は来年の春にCEO そのものをベルギー人に頼むというようなことをしています。そのぐらい色々やっていか ないと、中々この国は変わらないというのが実感でございます。

それと、先ほどの養父市を含め特区から全国展開という、これこそまさに今、このよう な形で合同会議が行われているわけで、我々としても是非情報を頂きながら共に検討して まいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

○菅議長 本日は、特区諮問会議と規制改革推進会議を初めて合同で開催しました。

第 48 回 国家戦略特別区域諮問会議 規制改革推進会議 第2回議長・座長会合特区諮問会議としては、10項目の追加の規制改革事項を決定しました。養父市で活用さ れている法人の農地取得の特例については、今、私のもとで一旦お預かりさせていただい て対応いたします。

規制改革については、第一に、行政手続における押印について、1万5000項目のうち99% 以上を廃止します。これを含め、押印・書面の見直しを一括して行う法案を次の通常国会 に提出します。

第二に、放送番組をインターネットで同時配信する際、著作権処理が難しいために、イ ンターネットだけで一部が静止画像になるという問題への対処です。今後は放送でもイン ターネットでの同時配信でも同じ番組を視聴できるように著作権制度を見直すこととし、 次の通常国会に法案を提出いたします。

第三に、オンライン診療・オンライン服薬指導については、現在の特例的な拡大措置を 続け、将来的にも、今できることを引き続きできるよう、その基準よりも下げるべきでは ないということで実行したいと思います。オンライン教育についても、現在のコロナ措置 を後退させることなく、特例の授業として認めるとともに、今後も教育現場でICTを活用し た新たな取組をより幅広くできるようにする必要があります。河野大臣が中心となって関 係大臣と調整し、早急に検討を進め、オンライン診療・オンライン服薬指導については来 年6月までに、オンライン教育については本年度中に結論を出していただくようにお願い します。

さらに今後、カーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーに関する規制の 総点検もしっかり取り組んでいただくようお願いいたします。

行政の縦割りを打破し、規制改革を全力で進めることは菅内閣の最重要の課題です。本 日の議論も踏まえ、両会議の連携を強化し、特区の特例措置の全国展開も含め、一層効果 的、効率的に規制改革を推進すべく、坂本大臣、河野大臣を中心に、政府一体となって取 り組んでまいりたい。このように思います。

第3回(令和3年6月1日)

○小林議長 それでは、「規制改革推進会議 第3回議長・座長会合」を開催いたします。 本日は、菅総理、加藤官房長官、河野大臣を始め、皆様に御出席をいただいております。 それでは早速、議題でございますが、「規制改革推進に関する答申及び規制改革・行政改革担当大臣直轄チームの取組について」に入ります。 まず、今般取りまとめを行いました「規制改革推進に関する答申」につきまして、私より、資料1-1「規制改革推進に関する答申 主な実施事項」の1枚紙を御覧いただきた いと思います。

まず、左上の「デジタルガバメントの推進」でございます。

押印を求める行政手続のうち、99%超の手続の押印義務を廃止します。また、オンライ ン化未実施の1万8612種類の手続につきまして、性質上、オンライン化が適当でないとさ れる432種類を除き、可能なものから順次、令和7年までにオンライン化をいたします。

加えて、原則として年間10万件以上の手続を含む事業の全てについて、オンライン利用 率を引き上げます。

また、支払件数が年1万件以上の手続等につきまして、キャッシュレス払いを導入いた します。

さらに、地方税等の収納にQRコードを活用し、効率化、電子化を図ります。

左下の「デジタル時代に向けた規制の見直し」におきましては、領収書の電子化に係る 法令解釈等の周知や、船荷証券の電子化に向けた制度設計など、民間の書面・押印・対面 の見直しを進めます。

アジャイル型システム開発の適切な促進のためのルール整備を進めます。

医療分野におけるDX化の促進として、処方箋等の文書における電子署名の利用や、治験 の仕組みの円滑化などを進めます。

また、プログラム医療機器の柔軟かつ迅速な承認を可能とする審査制度を構築していき ます。

さらに、放送番組の同時配信等をさせるための改正著作権法の施行に向けまして、実務 者向けのガイドラインを作成いたします。また、アマチュア含むクリエイターの創作物等 をデジタルコンテンツとして活用しやすくするために、一元的な権利処理を可能とする制 度を実現します。

続きまして、右上の「成長の加速化や地方を含めた経済活性化に資する規制改革」では、 生産性向上に向けた物流改革として、いわゆる「繁忙期通達」の対象時期の見直し等の必 要な改正や、IT点呼の拡大を進めます。

また、タクシーの利便性向上として、ソフトメーター導入に向けた制度設計や、変動運 賃制度の在り方の検討、IT点呼の拡大を進めます。

さらに、民泊サービス推進に向け、宿泊先での交流促進を図るべく、家庭用台所と営業 用調理場所の併用等の弾力的な運用が可能である旨を周知します。

農業分野では、地域に根差す農地所有適格法人の資金調達を柔軟に行えるようにいたし ます。

最後に、右下の「雇用・教育等」では、大学の校舎等の施設の在り方、大学の卒業要件 など、デジタル時代を踏まえて大学設置基準等を見直します。また、特別免許状の利用促 進のための手続面・要件など、教員資格制度の見直しを行います。

さらに、多様な働き手の自律的・主体的なキャリア形成を促進すべく、働き手・企業が 取り組む事項や人材開発施策の諸制度を体系的に示した「リカレントガイドライン」の策 定を行います。

これら改革の実現には、総理のリーダーシップが不可欠でございます。規制改革推進会 議としても、引き続き、しっかりと議論していきたいと考えておりますので、政府として 着実に取組を進めていただきますようお願いいたします。

続きまして、「規制改革・行政改革担当大臣直轄チームの取組」につきまして、河野大 臣より御説明をお願いいたします。

○河野大臣 簡潔に御説明いたします。

(略)

次のページへ行っていただきまして、例えば世の中を便利にするという意味では、今、 様々な手続があり、写真のサイズが14種類ございますが、これを4種類に統一いたしまし た。会社設立の電子定款の認証は今、5万円の手数料がかかっておりますが、これを30年 ぶりに引き下げるということで、法務省と合意をしております。

(略)

○髙橋座長 デジタルガバメントワーキング・グループの髙橋でございます。

先般、総理の強力なリーダーシップの下で、デジタル社会形成基本法が成立いたしまし て、真のデジタルガバメントを実現するための基盤が整備されました。また、河野大臣の 直轄チームの取組を通じ、個別の課題にも大きな前進が見られました。

このような中、当ワーキングでは、書面・押印・対面の見直し、オンライン利用の促進 等に取り組んでまいりました。これまた河野大臣のイニシアチブの下で、押印の廃止は徹 底され、各種手続のオンライン化も進もうとしております。

しかしながら、デジタル化のメリットを100%享受できる社会を実現する上で、課題は山 積しております。失業認定手続のようにオンライン化困難とされる手続についても厳密な 検証は必要でございますし、頻繁に利用される手続の中に各省が対面にこだわるものが残 されております。

オンライン化についても、紙をPDFに置き換えるだけのものや、オンラインの使い勝手を およそ考えないものなど、電子化の意義を受け止めることができない部局が多いのが現状 でございます。

デジタル化の推進のためには、全部局が日本社会のデジタル化の意義を理解し、組織の 優先課題として位置づけること、必要な人的資源を投入することが必須でございます。特 に、真に使い勝手のよい電子システムを構築するためには、デジタルに詳しいだけでは足 らず、手続の内実を理解して、ITベンダーとも対等に渡り合える人材を第一線に送り込む ことが肝要と考えます。

これまで5年以上にわたり規制改革の作業に参画してまいりました。政府の改革方針を 組織に浸透させるには、現場の課題に切り込み、解決に向けての選択肢を示しつつ、論理の力を持って府省を説得していく規制改革の作業が、大変地道なものではありますが大事 であると実感しております。

行政を知らずして、構造改革なし。政府におかれましては、今後もこの作業に積極的に 取り組んでいただきますようお願いしたいと思います。

以上でございます。

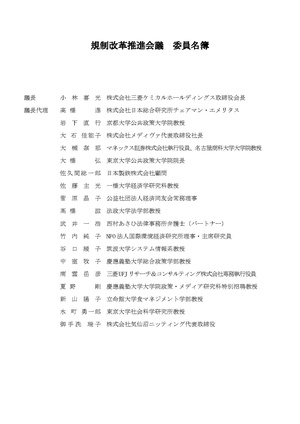

名簿

| 議長 | 小林喜光 | 株式会社三菱ケミカルホールディングス取締役会長 |

| 議長代理 | 高橋進 | 株式会社日本総合研究所チェアマン・エメリタス |

| 岩下直行 | 京都大学公共政策大学院教授 | |

| 大石佳能子 | 株式会社メディヴァ代表取締役社長 | |

| 大槻奈那 | マネックス証券株式会社執行役員、名古屋商科大学大学院教授 | |

| 大橋弘 | 東京大学公共政策大学院院長 | |

| 佐久間総一郎 | 日本製鉄株式会社顧問 | |

| 佐藤主光 | 一橋大学経済学研究科教授 | |

| 菅原晶子 | 公益社団法人経済同友会常務理事 | |

| 髙橋滋 | 法政大学法学部教授 | |

| 武井一浩 | 西村あさひ法律事務所弁護士(パートナー) | |

| 竹内純子 | NPO法人国際環境経済研究所理事・主席研究員 | |

| 谷口綾子 | 筑波大学システム情報系教授 | |

| 中室牧子 | 慶應義塾大学総合政策学部教授 | |

| 南雲岳彦 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社専務執行役員 | |

| 夏野剛 | 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授 | |

| 新山陽子 | 立命館大学食マネジメント学部教授 | |

| 水町勇一郎 | 東京大学社会科学研究所教授 | |

| 御手洗瑞子 | 株式会社気仙沼ニッティング代表取締役 |

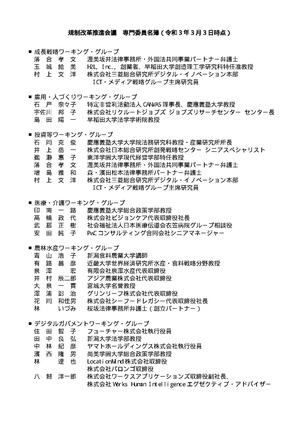

| ■成長戦略ワーキング・グループ | |

| 落合孝文 | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士 |

| 玉城絵美 | H2L, Inc., 創業者、早稲田大学創造理工学研究科特任准教授 |

| 村上文洋 | 株式会社三菱総合研究所デジタル・イノベーション本部 ICT・メディア戦略グループ主席研究員 |

| ■雇用・人づくりワーキング・グループ | |

| 石戸奈々子 | 特定非営利活動法人CANVAS理事長、慶應義塾大学教授 |

| 宇佐川邦子 | 株式会社リクルートジョブズ ジョブズリサーチセンター センター長 |

| 島田陽一 | 早稲田大学法学学術院教授 |

| ■投資等ワーキング・グループ | |

| 石岡克俊 | 慶應義塾大学大学院法務研究科教授・産業研究所所長 |

| 井上岳一 | 株式会社日本総合研究所創発戦略センター シニアスペシャリスト |

| 鵜瀞惠子 | 東洋学園大学現代経営学部特任教授 |

| 落合孝文 | 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー弁護士 |

| 増島雅和 | 森・濱田松本法律事務所パートナー弁護士 |

| 村上文洋 | 株式会社三菱総合研究所デジタル・イノベーション本部 ICT・メディア戦略グループ主席研究員 |

| ■医療・介護ワーキング・グループ | |

| 印南一路 | 慶應義塾大学総合政策学部教授 |

| 髙橋政代 | 株式会社ビジョンケア代表取締役社長 |

| 武藤正樹 | 社会福祉法人日本医療伝道会衣笠病院グループ相談役 |

| 安田純子 | PwCコンサルティング合同会社シニアマネージャー |

| ■農林水産ワーキング・グループ | |

| 青山浩子 | 新潟食料農業大学講師 |

| 有路昌彦 | 近畿大学世界経済研究所水産・食料戦略分野教授 |

| 泉澤宏 | 有限会社泉澤水産代表取締役 |

| 井村辰二郎 | アジア農業株式会社代表取締役 |

| 大泉一貫 | 宮城大学名誉教授 |

| 澤浦彰治 | グリンリーフ株式会社代表取締役 |

| 花岡和佳男 | 株式会社シーフードレガシー代表取締役社長 |

| 林いづみ | 桜坂法律事務所弁護士(創立パートナー) |

| ■デジタルガバメントワーキング・グループ | |

| 住田智子 | フューチャー株式会社執行役員 |

| 田中良弘 | 新潟大学法学部教授 |

| 中林紀彦 | ヤマトホールディングス株式会社執行役員 |

| 濱西隆男 | 尚美学園大学総合政策学部教授 |

| 林達也 | LocationMind株式会社取締役 株式会社パロンゴ取締役 |

| 八剱洋一郎 | 株式会社ワークスアプリケーションズ取締役副社長、 株式会社Works Human Intelligenceエグゼクティブ・アドバイザー |